というわけで、給付金10万円で組もうと思っていた自作PCをRyzen 3 3300Xを諦めて組むことにしました。

3300Xが売ってなさすぎる…

構成は以下。

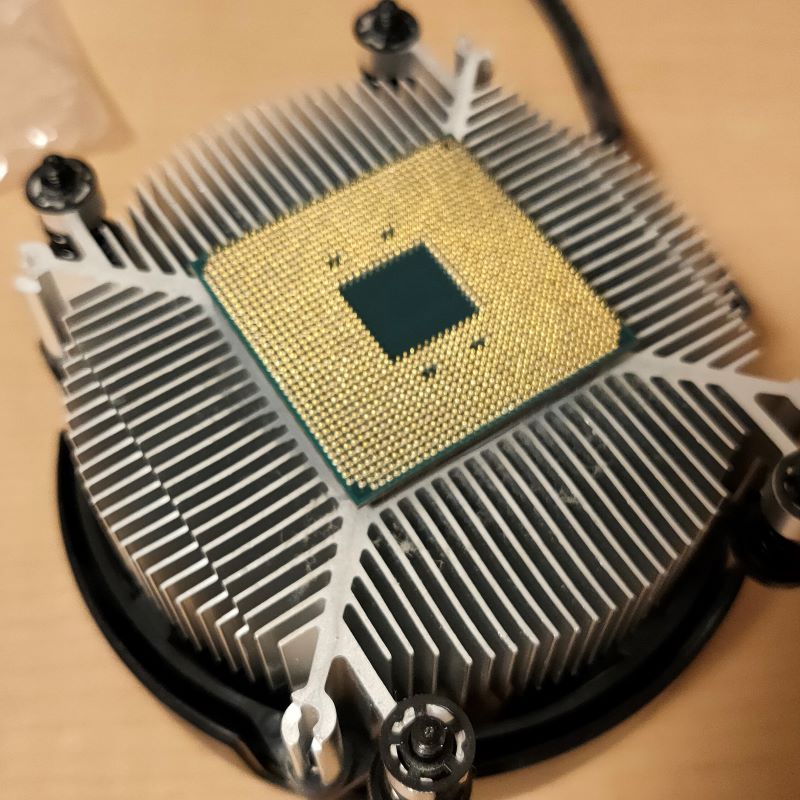

CPU Ryzen 5 3500 ¥14,278(中古)

マザーボード GIGABYTE B550M AORUS ELITE ¥12,149

GPU Palit GeForce GTX1650 KalmX 4GB (NE5165001BG1-1170H) ¥17,980

メモリ DDR4 3200MHz PC4-25600 (JEDEC 1.2V 非XMP) ¥7,480

SSD FireCuda 520 SSD ZP500GM3A002 (500GB) ¥15,131

CPUファン 純正 ¥0

CPUグリス AK-450-SS ¥532

Windows 10ライセンス 仮想マシンから移行 ¥0

電源 流用 CORSAIR RM450 ¥0

ケース 流用 JONSBO U3-SL-W ¥0

という構成で、購入済23.8インチ4K液晶モニタ LG 24UD58-B ¥32,472と合わせて合計金額¥100,022となりました。

前回の記事とはパーツが全然違いますが、ほぼぴったり10万円でパーツを揃えることができました。

届くのはこれからで自作PCが完成するのはまだ先なので、入らないとか動かないとかあって構成変わるかもしれませんが…

選定理由メモ書き。

CPU:Ryzen 3 3300Xが全然売ってないので、同じぐらいの値段のRyzen (3rd Zen2)にしました。

マザーボード:microATXで安いやつ…今までASUSしか使ったことがなかったので気分を変えて。

GPU:ファンレスで4K60Hzでいい感じなのがこれとこれの前モデルGT1050Tiしか見当たらなかったので…

メモリ:3200MHzがおすすめらしいので、OC(1.35V)じゃないものから選定。OCモデルよりCLは大きそうですが…

SSD:最初はPCIe Gen3のNVMe SSD予定でしたが、Gen4でもそんなに高くなかったので、せっかくだしとGen4。

500GBなので書き込みは遅いですが…1TBは使わないだろうということで…

CPUファン:使う予定だったSILVERSTONE SST-NT01-PROのAM4マウンティングキットが入手できずとりあえず純正。

CPUグリス:上記マウンティングキットが入手できたら交換したいので、スッポン対策に塗り替え予定です。

Windows 10ライセンス:何個かライセンス所有しているんですが、試したところどれも認証できませんでした…